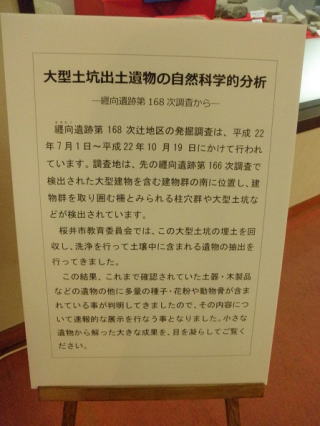

卑弥呼は、纏向宮殿にいたが、そこは、邪馬台国ではなく、初期の"ヤマト"ではないか。 付 NHK-TV「邪馬台国を掘る」H23.1.23放送 +大胆古代ヤマト史 H23.1.22(土) 前日のテレビニュースと22日朝の朝刊各紙に、纏向遺跡発掘で多数の桃の種、海産物の骨類多数発掘されたが、人が食べたものではなく、祭祀の供物とみられること、これから巫女としての卑弥呼を連想し、邪馬台国大和説につながるやも…との報道があり、更には翌23日、たまたま以前からの放送予定であつた「邪馬台国を掘る」との放送があった。 22日は、若草山の山焼きの日で、山焼きの前に出土遺物の展示を見るべく、朝、桜井市立埋蔵文化財センターに向かいました。 桜井駅から歩いて約40分の桜井市立埋蔵文化財センターは、写真撮影OKでした。

その後、歩いて巻向に向かいましたが、途中の箸墓古墳のお堀は、完全に干上がり、池の底にあつたと思われる 枯れ木がポツンと残っていました。  巻向に着き、JR巻向駅のホームから纏向遺跡発掘現場は、埋め戻され田んぼに還っていました。  巻向からは、JRで奈良に向かい、時間があつたので、元興寺(飛鳥寺の後身)を覗いた後、若草山に上がりました。 (若草山の山焼きとその前の打上げ花火の動画は、削除しました) NHK-TV「邪馬台国を掘る」の要旨 H23.1.23放映 yamataikoku (1)纏向遺跡の建物跡が発見されたが、紀元200年頃の建物跡としては、国内最大のものである (2)モモのたね、魚・動物の骨等多彩な発掘があったが、祭祀の供物と思われる (3)木製仮面もあったが、巫女が被ったものとみられる (4)魏志倭人伝に邪馬台国に 王の住居としての「居処」 政治を行う「宮室」 物見やぐらとして「楼観」 「城柵」 があったという記載があるが、纏向で発見されているのは、上の居処のみで、それ以外は発見されていない (5)佐賀吉野ヶ里遺跡には、上の4つとも発見されている (6)魏志倭人伝に卑弥呼は鬼道(初期の道教)を行ったとあるが、纏向にその形跡はないが (7)モモは、厄を払うものとして、鬼道で使われるもの(中国で現在も…湖北省武当山)) (8)鉄製武器は、吉野ヶ里で見つかっているが、ヤマトには無い (9)纏向で発見された銅鐸は、意図して叩き割ったものであり、弥生期の神を否定するものと思われる すなわち纏向遺跡は、弥生期の後の2世紀後半、卑弥呼時代に合致する (10)卑弥呼に魏から「親魏倭王」として、封泥付「装封」が送られているが、これの発見が邪馬台国特定のキメ手になる 纏向遺跡発掘も吉野ヶ里遺跡発掘もこの封泥発見に注力している このNHK-TV放送は、「纏向宮殿遺跡に卑弥呼の影が見えるが、邪馬台国の形跡は見えない」と、いっている様に聞こえます。 以下は、H22.1.8日経新聞の茶臼山古墳の記事から、発想した「大胆古代ヤマト史」ですが、今回のNHK-TV放送内容 は、これに大きく反するものではないと思います。 Kodaiyamato1

以下、私の大胆古代ヤマト史追加です。…H23.1.22付に更に追記するもの '1.卑弥呼は、祈祷師として、邪馬台国の女王であったことが、通説であり、纏向に来た(神功皇后 が九州征討の後、つれ帰った)卑弥呼は、纏向宮殿で、祈祷に専念した。 '2.祈祷に際し、ヤマト朝廷に与した(服した)全国の氏族から供物が届けられた。それが今回発掘発表 もので、祭祀の場である纏向宮殿からは、鉄製武器などは、発掘されない。 茶臼山古墳、メスリ山古墳などでは、鉄製武器の発掘があるが、これは、生前の権力を象徴する ものと形式的に副葬されたものであり、本当の武器ではない '3.神功皇后・卑弥呼死去後、それぞれ茶臼山古墳と箸墓古墳に葬られ、この宮殿は、打ち捨て られたと思われる(応神天皇…15代…の時代) '4.ヤマト王朝は、仲哀天皇の父にあたる日本武尊までは、武力により、国を統一してきたが、その後は 徐々に共立的政権になってきたと思われる この後、巨大古墳時代に入るが、仁徳陵はじめかかる大土木工事は、ピラミッドのごとく武力による強制 労働によるものではなく、ヤマト王朝を支える全国の豪族がこぞって労役を提供したものと思う。 '5.魏志倭人伝記載の邪馬台国への行程を水行**、陸行**という表現で説明しているが、三国志の時代 に朝鮮半島地理の知識が、どこまであったのか疑問があるのではないか。朝鮮半島も水行の対象と みていないか。任那が朝鮮半島にあると理解せず、日本そのものと見て、任那(朝鮮半島の南端) から邪馬台国への行程を記したのでないかと想像する '6.住吉大社の1800年祭の記事をみて、住吉大社のHPを探ると Sumiyoshitaisha AD211年 神功皇后が、戦功のあった田裳見野見宿禰と共に、住吉大神の鎮祭を行った AD313年 仁徳天皇が高津宮に都をおき、墨江の津を制定 とありました。仲哀天皇亡き後、神功皇后の親政が60年近く続いたということですから、 神功皇后時代に卑弥呼が亡くなっているのは、間違いないと思われます。 但し、この部分は、松尾文隆さんの設定とは異なります (H23.5.12追記) '7 H23.10.8ジパング倶楽部主催の「邪馬台国ヤマト説を体感」として、特別講義と纏向古墳群散策に参加しました。 纏向古墳群は、何れも以前行ったことがあり、当HPにも一応掲載していますが、特別講義が参考になりました。 講師は、桜井市纏向学研究センター設立準備顧問という長い肩書の「寺沢 薫」先生の「邪馬台国ヤマト説を検証する」 という講演でしたが、要旨は以下でした。 ①纏向遺跡の出現は3世紀初めで古墳時代の幕開けである ②纏向遺跡は、新生倭国の中枢(都)であり、邪馬台国の都ではない ③倭国は2つあり、一つは後漢書の東夷伝(AD107年)に出てくる「倭国王帥升」という表現 二つ目は、魏志倭人伝の「往七八十年。倭国乱相攻伐。乃共立一女子為王。名目卑弥呼。」 卑弥呼は倭国の女王であり、邪馬台国の女王ではない ……これの私流の解釈を目下思案中です。 (H23.11.11追記) '8.茶臼山古墳は、前方部が略神武天皇(実際は崇神天皇)鳥見山(鳥見山霊畤まつりのひろば)の方向に向いており、 ここで、神功皇后が仲哀天皇に代わり、まつりごと=政治を行い、薨去の後、応神天皇が神功皇后をここに葬ったのでは ないか。従いこの古墳からは、女性大王を思わせるものが多く発掘されている。 (H25.5.15 追記) 別紙に古代ヤマト史3を書いてみました 古代ヤマト史天皇系譜図に H23飛鳥のページに |