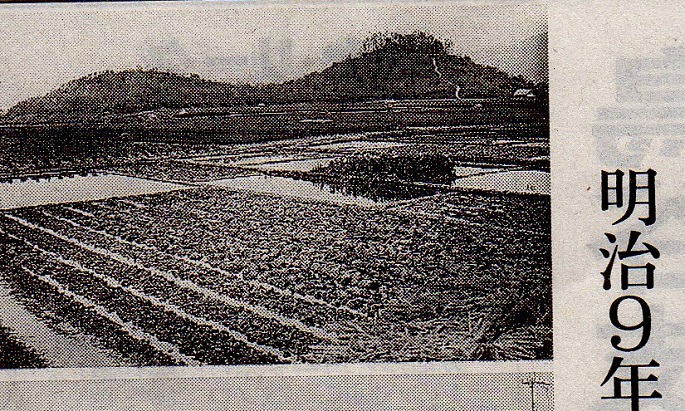

H26.5.20 H26.5.20前日19日の日経朝刊に、 「1876年(明治9年)に天皇陵関係44ケ所を撮影した写真と原版保存されていたことが分かり、来年にも、公文書館で 一般公開される。最古の大型前方後円墳とされる箸墓古墳は、特異な4段構造の墳丘や、後円部頂上に築かれた 直径45m高さ5mの円壇があり、それは、埋葬施設を覆う特別な施設で、4段の墳丘と合わせ、5段に見える この構造は、他に例が無い。 前方部は、後の開墾で形状が変わっているが、後円部と同じ4段だつたことが、分かる。箸墓古墳は、明治20年代に 植樹され、今は樹木が密集しているが、撮影時は、木が少なく墳丘本来の姿を鮮明にとらえている。」とありました。 ……箸墓古墳の見方について、H26.5.23記入 H26.5.19日経朝刊の写真をスキャンしたものです。  毎日が自由時間である私は、この写真の撮影ポイントを探しにH26.5.20近鉄桜井駅に降り、食事所が少ない ので、反対になる南口で食堂を探し、昼食後、駅の北方向、大神神社、箸墓、纏向に向かって歩き始めました。 途中大神神社手前で日本最初の市場跡という三輪坐 恵比須神社が目に留まりました。その寄進者銘石に 匿名と書かれたものが目に付きました(RO写真で) 名を伏せる必要があるなら、この銘石を建てなかったらと 思うのですが。  そこから約5分、JR線路沿いに歩いて、電柱類が邪魔にならない、ポイントで、箸墓古墳がみえました。 その角度が冒頭の写真と良く似ていました。箸墓古墳の南南東の方向からの写真 (ROで冒頭の明治9年写真を再度出しますのでマウスを動かして下さい)  2枚の写真は、138年を隔てるものですが、どうみても、明治9年のものが、古墳らしく見えます。 宮内庁は、ここを倭迹迹日百襲姫命という孝霊天皇(7)の娘の墓という名目で管理していますが 是非とも公開発掘調査を行い、Burial Moundにふさわしい容に戻して欲しいものです。 それにより、邪馬台国・女王卑弥呼の論争もほぼ決着することが期待できます。 私の大胆古代ヤマト史での見方は、非常に雑駁で乱暴なものですが、以下としています (これの大まかな時系列は、別紙 「古代ヤマト史天皇系譜」に記載

上の場所から、約5分歩いて、大神神社の大鳥居の向こう、耳成山、畝傍山、更に薄く、葛城山、金剛山 が見える位置  更に10分歩いて、中央低く、等彌神社の鳥見山、右手の山は、多武峰・御破裂山、左向う比較的高いのは、 音羽山  もう10分歩くと、箸墓の近くに到達  明治20年代の植樹と思われる大きな杉が、箸墓古墳を覆っています(RO写真で)  大池越しの箸墓古墳、明治9年の写真から見て、180度反対方向かと思います。  箸墓古墳のベストビュー 環濠になる大池越しに箸墓古墳の後円部の向こうに三輪山の左半分、 更に向うに巻向山  少し、右に動いて、前方部に近づいて、箸墓古墳の略全景  足を伸ばして、15分後、JR巻向駅のホームから見た、纏向宮殿跡は、畑になっています。(2:20pm)  その後、桜井駅に1時間歩いて、3:30pm発急行で、大阪に向かい梅田には、4:30pm頃着きました。 H26ヤマト・飛鳥のページに |