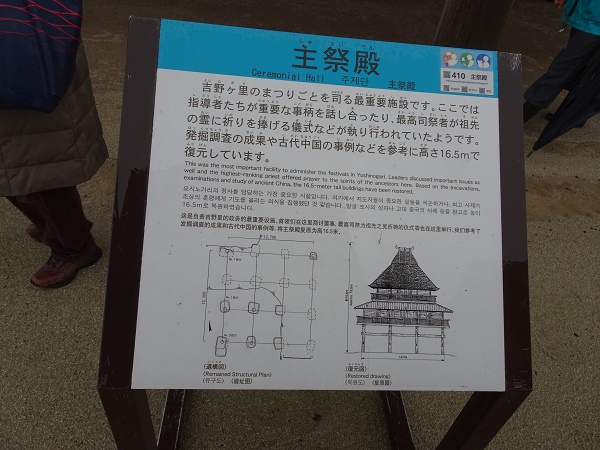

H28.1.29 H28.1.29邪馬台国ツァー  表紙に 表紙に邪馬台国ツァー1日目は、あいにくのかなり強い雨模様でした。 九州新幹線の新鳥栖駅から、バスで吉野ケ里公園近くで、赤米雑炊で昼食をとりました。  吉野ケ里公園(佐賀県神崎郡吉野ケ里町)に入ります。雨が強く写真がままなりません。 まず、魏志倭人伝に出てくる城柵(纏向宮殿には、発見されていない)  南の守り  南口より入場します。雨ですが、身の引き締まる思いでした。  これも、魏志倭人伝のいう楼観(見張り処)、但しここだけでなく邪馬台国候補地には、あります。  主祭殿説明(宮室にあたるのでしょうか)  主祭殿の中、中央は、行政担当の卑弥呼の弟にあたる人物を想定している  北に墳丘墓があります。その説明  墳丘墓の中、甕棺もあります。  高島先生が、マイクから、小さい携帯スピーカーで説明されてます。  高島先生の説明の中に、この吉野ケ里は、逃げ城(敵が攻めてきたら、逃げ込む城)であり、通常は、 この外で生活していると見られる。ここの人口は、約1,000人と推定されるとのことです。 その後、平塚川添遺跡(福岡県朝倉市…旧甘木市))に向かいましたが、やはり雨が強く、この写真しか撮れてません。  平塚川添遺跡は、H6.5.19史跡指定を受け、吉野ケ里に匹敵するスケールの史跡になるそうです。 所在は、福岡県朝倉市です。朝倉という地名は、天智天皇が朝鮮出兵したおり、同行の斉明天皇が亡くなられた 場所の様です。 甘木(以前の甘木市は、合併により、朝倉市となっています)歴史資料館のパンフレットによると 「平塚川添、吉野ケ里、原の辻 三姉妹遺跡展」が、H24.10.2~12.2 2ケ月開催されたというパンフレットを 頂きました。私は、平成25年に壱岐の原の辻遺跡に行っていますので、この日で3ケ所とも、見たことになります。 この資料を頂いたせいてすか、現地の写真がありません。この資料館内が撮影禁止であったせいでもあります。 高島先生のレジメで、今日の吉野ケ里の特徴は ①魏志倭人伝の記述と良く符号する施設の後がまとまって発見されたこと ②ムラからクニへと日本列島の社会が、政治的な発展を遂げてゆく過程を明瞭に、段階を追って、説明できる と説明されています。それだけこの吉野ケ里がいかに重要発見であったかということが、おぼろげながら、わかる気がします。 私の個人的感想として、ここが、あたかも邪馬台国と断定する見方が、多いが、もしここが邪馬台国でなく、ほかにより有力な 邪馬台国候補地が出現した場合、ここは倭国30国のうち、どれをあてはめるべきかも考え置く必要があるのでは、と考えます。 この日は、福岡県朝倉市の原鶴温泉 泰泉閣に泊まり、夕食後高島先生にご講演を頂いたのですが、ビールのせいもあり 済みません、しっかり聴けてません。 |