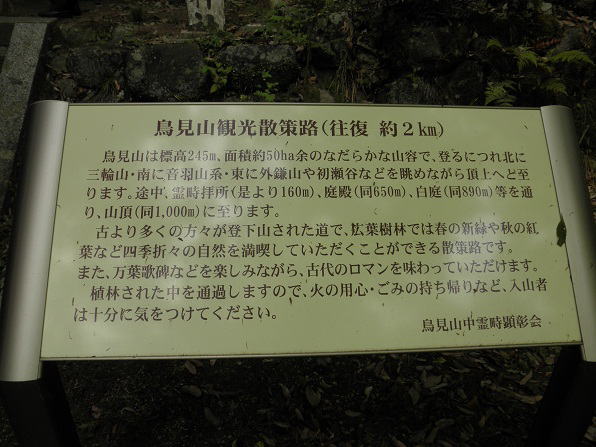

H23.5.4 いつもは甘樫の丘に上がってから飛鳥を歩くのですが、この日は、最初桜井市埋蔵文化財センターに行ってから 松尾文隆さんの本に惹かれ、やや腰が重かったのですが、桜井市を南方向に歩き始めました。 先ず大神神社の注連縄(シメナワ)の方向を確認しました。大神神社の注連縄の方向は、普通の神社と左右反対 となっているそうです。(今まで全く意識していませんでしたが、この逆張りは、出雲大社、 大分の宇佐神宮、 愛媛の大山積神社、先日行きました宇陀の墨坂神社 と、ここ大神神社だけだそうです…この意味は、松尾文隆さん の本に詳しく書かれています)  その後、朝鮮渡来人物部氏の神社とされる等彌神社に向かいました。 近鉄電車をまたぎ、多武峰街道に近づくと、早い時期に等彌神社の旛が見え始めました。  等彌神社参道が入口の狭さに比べ意外と奥行が立派です。この方は、翌日の春祭の準備に忙しい ここの神主さんです。  本殿寸前左方向に鳥見山散策路の看板がありました。この周りは、翌日の春祭に備え、オバサン方 が清掃されています。尚、宇陀の鳥見山(トミヤマ)は、墨坂から仰ぐ734mの山ですが、ここの鳥見山は 247mと30分程度で、往復できました。 H23.9.9宇陀の鳥見山に行きました。 Sakuraitomiyama (松尾文隆さんの本では、この2つの鳥見山の関係を明記されていない様に思います)  途中白庭というところがあります。朝鮮の白頭山に通じ、朝鮮からの渡来人とつながるようです。  鳥見山の頂上に霊畤(レイジ)という「まつりのには」があります。 この場所は、神武天皇(実際は崇神天皇とみるのが今は通説)が、大嘗会を開いたとのことです。 ここで毎年5月13日 「鳥見山中霊畤大祭」が10時半から開催されるそうです。  春祭が面白そうなので、翌5日も等彌神社に出向きました。これからは、翌5日の写真です。 鳥見山・等彌神社といのは、それなりに有名な感じです。棟方志功の版画が石碑になっています。  皇族もお見えになっています。  祀りが始まりました。ここは、上社かと推定します。上社の祭神は、天照皇大神とあります。  雅楽隊が先導、神主さんが続き、下社に向かいます。下社の祭神は春日大神 八幡大神とあります。 松尾文隆さんの見方では、八幡大神=応神天皇となるのでしょうか。  下社でのお祀り  今から、本殿での祭りが始まりますが、法被か印袢纏か判断できませんが、背中に立派な菊の御紋 があります。  神主さんの詔の中に、東日本大震災を見舞い、福島原発の鎮静を祈願する表現も入っていました。 本殿では、2人の巫女さんが神楽を舞ってますが、写真はうまく撮れません。  ヤマト王朝の始まりにつながる重要地点としての、等彌神社に強い関心を持ちました。 この後、直会に入り、午後餅まきを含めたイベントがあるとのことでしたが、私はここで引き揚げ、近くの 図書館の広場で、柿の葉寿司の昼食後、明日香へ山田道を歩いて、甘樫の丘経由橿原神宮前駅に着き 近鉄電車に乗りました。できれば、翌週13日の霊畤での鳥見山中霊畤大祭を見たかったのですが、黄砂 に喉がやられ、断念しました。 H23年の飛鳥のページに |