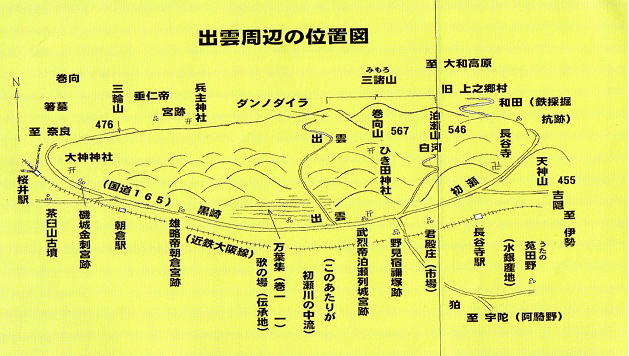

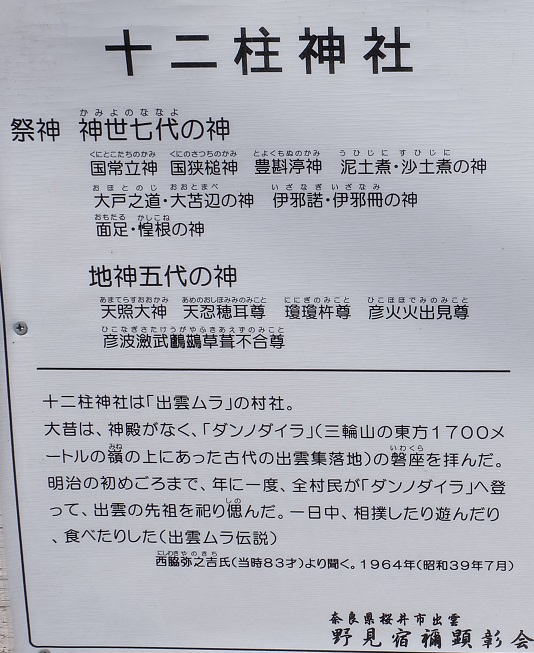

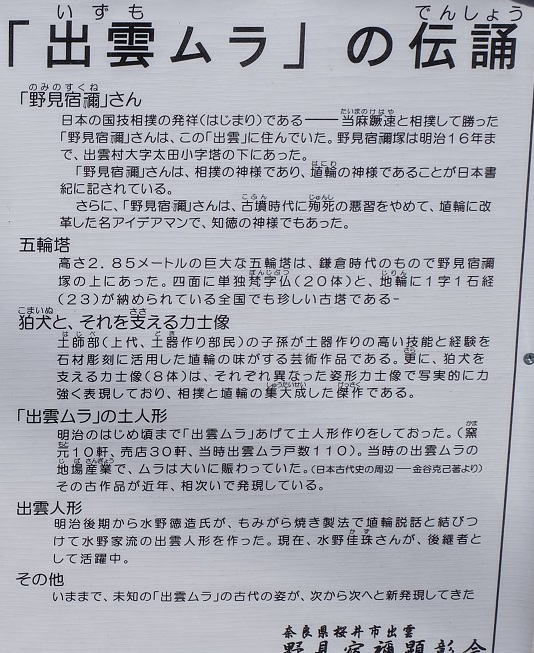

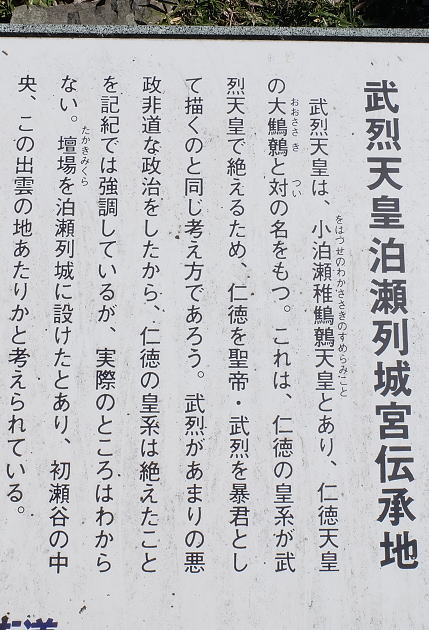

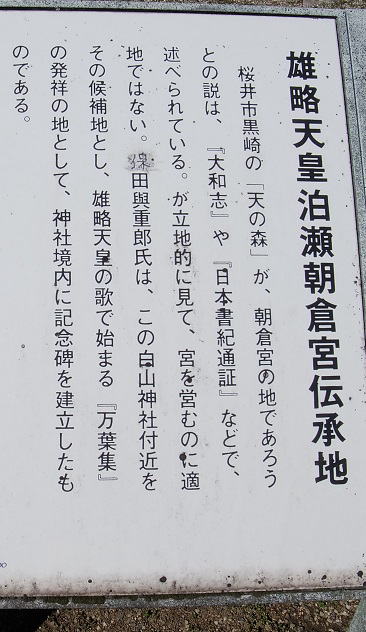

H27.2.21 H27.2.21実は、大和桜井駅と長谷寺の中間あたりに、「出雲」という地名を見つけたのが、今年1月16日、車でR165を宇陀に向かう途中でした。 桜井駅と長谷寺の間は、めぼしい名所がなく、電車も牡丹の時期以外、急行は、榛原まで通過してしまう空白地域で、歩くことは皆無 でした。この日は、近鉄電車で最初から、長谷寺下車で、出雲地区の十二柱神社に行くと決め、電車に乗りました。 多分大国主命が率いる、出雲勢力がヤマトに入り、ここに集落をなしたと想像されます。大国主命は、その功績により、山陰出雲では 大国主命として、祀られ、ヤマトでは、大物主命として大神神社に祀られたと思います。但し、ただ一人の人物ではなく、集団名という ことで、解釈した方が名前が大国主命、大物主命と変わることに違和感がなくなるかと思います。 先ずは、1月16日見つけたR165のポイントです。  ここに着く前、初瀬観光センターで頂いたパンフレットにあつたヤマト出雲周辺図です。  この図に十二柱神社という表示がありませんが、武烈帝泊瀬列城宮(ハツセナミキノミヤ)跡がそれになります。 R165沿いの北に西から「脇本」 「黒崎」 「出雲」 「初瀬」との部落が続きます。 十二柱神社の入口  十二柱の説明ですが、神世七代+地神五代で十二柱ですが、天照皇大神含むお歴々が並んでいますが 私が解説できるところでは、ありません。 ここは、野見宿禰を顕彰する場でもあり、野見宿禰がここの生まれであり、垂仁天皇の前で當麻蹶速と相撲を 取ったのは、穴師の大兵主神社 と言われています。  右に出雲村の伝承が記載されています  十二柱神社の鳥居にかかる注連縄は、小ぶりですが、出雲大社・大神神社と同じ"左お頭右尾っぽ"様式です。  十二柱神社の境内にある武烈天皇(25)の泊瀬列城宮(ハツセナミキノミヤ)伝承地   これより少し南に歩いて北方向の小高い山がダンノダイラかと思われます。  更に少し西に白山神社があります。ここは雄略天皇(21)の朝倉宮跡とする説がある様です。 桜井市発行の地図には、ここを挟んで東西2ケ所の別地点に雄略帝泊瀬朝倉宮跡がありますが。  万葉集の巻頭歌になる雄略天皇の御歌を記念して、ここが、万葉集がここからはじまったとしている様です。   この後、西に朝倉駅を過ぎて、桜井駅まで、歩きました。この日の歩数16,000歩でしたから、約10km近く歩いたことになります。 H27ヤマト・飛鳥のページに  表紙に 表紙に |