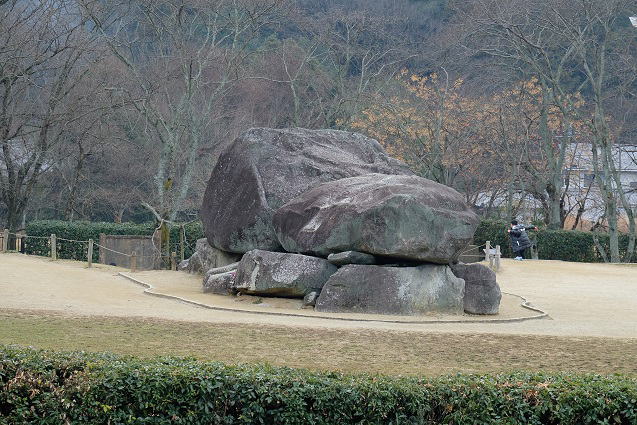

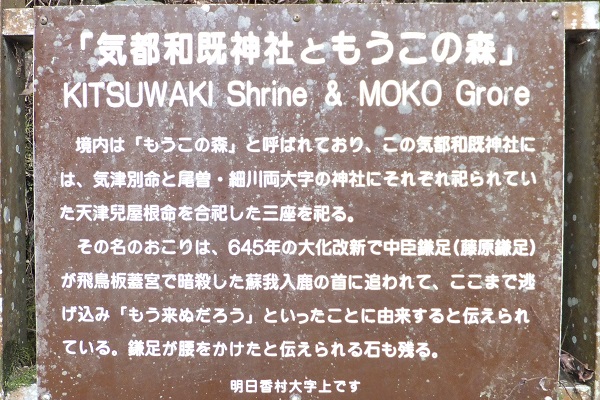

(きつわきじんじゃ:甘樫の丘から南東約5km)…蘇我氏関連のポイント地点 H26.10.7 前日まで台風接近で雨続きでしたが、この日キレイに晴れましたので、歩き不足を補うべく、橿原神宮前駅 で降りて、甘樫の丘〜飛鳥資料館〜山田寺跡〜近鉄桜井駅まで、歩きました。 甘樫の丘でいつもの周囲写真を撮りました。サムネイルで5枚の写真と入鹿首塚の写真です。 ここで入鹿首塚の写真を挿入していて、気が変わりました。この後、明日香の蘇我氏のポイントを掲載します。  H26.10.7は、桜井駅まで歩き、近鉄に乗って帰りましたが、このページを掲載するに、乙巳の変で本宗家が滅びた蘇我氏 につながる史跡を挿入することとしました。7日当日寄った山田寺跡は、乙巳の変で、入鹿を倒すべく中大兄皇子・鎌足派に 引き込まれ、後に中大兄皇子に滅ぼされる蘇我倉山田石川麻呂の本拠地でもあります。 今回のテーマの終点は、気都倭既神社(キツワキジンジャ)になりますが、甘樫の丘から約5kmの主要ポイントの写真 を以下順次掲載します。私の飛鳥起点甘樫の丘は、蘇我氏の本拠地で、蝦夷、入鹿親子の邸が発掘されています。 乙巳の変の現場は、飛鳥板葺宮ですが、何回も掲載していますし、上の甘樫の丘からの望遠写真がありますので省略 途中の、明日香で一番観光客が寄る石舞台は、蘇我馬子(蝦夷の父、入鹿の祖父)の墓とみるのが通説  石舞台地区から甘樫の丘を写した写真を再掲します。  上の写真を含め、近くの島庄遺跡発掘説明会は、別紙 H26.8.16Miyakozukakofun H26.8.16、石舞台からすぐ近い都塚古墳の説明会がありましたが、これは、蘇我馬子の父、蘇我稲目の墓とするのが 通説です。この墓は普通の方墳と思われますが、オーバーな見方で、日本にもピラミッドがあったという記事をどこかで 見ました。 当日の説明会は、盛会でした。2時間待ちの行列に並んでようやく現地に入れました。 都塚古墳の玄室入口の混み様と、ピラミッド的(全然似てないと思いますが)石積みの様子をRO写真で  玄室の写真 石棺と天井石をRO写真で  後日(H26.10.10気都倭既神社からの帰路)写した写真で、発掘関係者が塚の上で話し合っていました。  H26.10.10 だいぶ前に気都倭既神社の写真を写した覚えがあるのですが、どこに格納したのか、いくら探しても見つからず 少し遅い時間になったのですが、再度写真を撮りに出かけました。前は、たしか談山神社の帰りで、そんなに遠くないと思って 橿原神宮前駅を午後2:20にスタートし、時速6kmのスピードで歩き始めましたが、石舞台からは、一応多武峰へのアプローチ にあたり、ややアップとなり、気都倭既神社には、3:45pmになりました。 気都倭既神社の説明書きです。「もうこの森」とは、吉本的発想ですが。ROで本殿鳥居と注連縄(左頭右尾っぽ)  中臣鎌足の、蘇我入鹿を殺したことに対する"後ろめたさ"が如何に大きかったかを示すものと見えます。 日本書紀には、極悪蘇我一族とし、馬子、蝦夷、入鹿というヒドイ呼称をつけていますが、中大兄皇子・ 中臣鎌足派は、保守反動派で、蘇我氏の方が改革派であったというのが、最近の通説であり、それの 傍証になると思います。この後、鎌足の子、藤原不比等以降、明治まで天皇家に寄生して、日本国の富の かなりの部分を食い散らした藤原家の源になります。 気都倭既という意味、大字の「上」は、地図では、「カムラ」とカナがふられていますが、なぜかわかりません。 茂古の森の表示と鎌足の腰掛けらしき石をRO写真で。  以下は、気都倭既神社から、橿原神宮前駅への帰途写した、明日香の細川地区の棚田風景をサムネイルで4枚です。 H26明日香・ヤマトのページに  表紙に 表紙に |