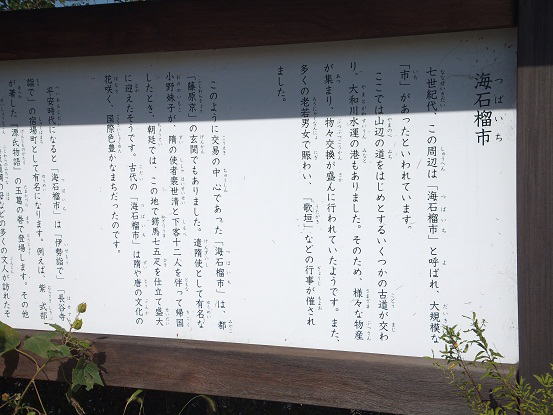

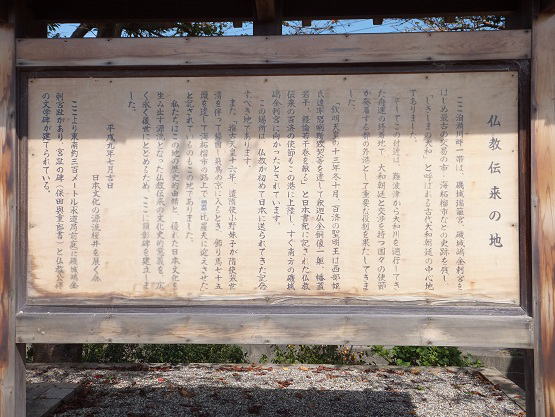

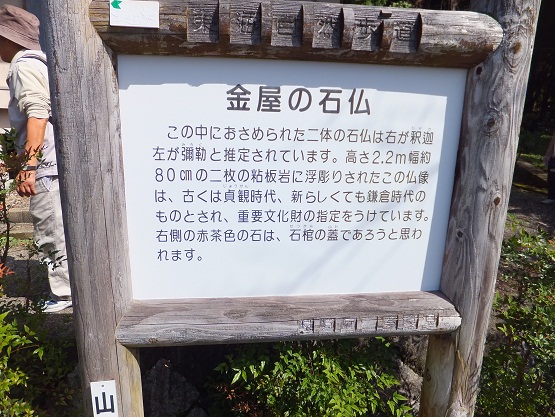

| 山の辺の道は、以前から通しで1回、部分的には何回も歩いていますが、桜井市出身の北村勇兄から突然TELあり、14日に 奈良で中学同窓会会合に出るので、久し振りに何十年かぶりに山の辺の道を歩きたいので、付き合ってくれるかとのお誘い を貰いました。前日の13日が都合が良いので、やや暑い目の快晴日13日案内図の16kmの山の辺の道をしっかり歩きました。 以下当日初めて見た所と、写真として初めて掲載となるものをメインに載せてみます。 桜井市から山の辺の道に入って、最初に見ることとなる海柘榴市・仏教伝来の地、金屋石仏の説明板を3枚載せます。 海柘榴市の説明  仏教伝来の地  金屋の石仏 (RO写真でマウスを持っていくと石仏) 右のは、石棺の蓋と書かれています  金屋の石仏を過ぎてすぐ崇神天皇磯城宮跡の表示があります。参考にH23.6.24景行天皇の纏向宮跡に行っています  更に行きますと、平等寺を通ります。案内図板です  平等時境内  神武天皇聖蹟の碑がありますが、北村兄の生家の真上(東方向)にあります。  北村兄が幼少時、蝉を捕りに来た玄賓庵の中に、小さい滝がありました。当時はここで瀧に打たれる人があったそうです。  桧原神社で鳥居の下、二上山を背景に北村兄、逆光がきつく、フラッシュの効果もありませんでした。  更に歩いて、墓地の中を通り抜ける時、行基の墓がありました。  山の辺の道(南)としての終点の石上神宮をRO写真で。物部氏の神社といわれ、日本最古の神社という説もあります。 見たことはありませんが、国宝「七支刀」があるそうです。  天理は、昔 丹波市町という名前でしたが、今は天理市です。係の人に聞きましたら、毎月26日が例祭で 年2回4月と10月に大祭があるそうです。その頃は、すごい人になると思われます。宿舎の規模が半端ではありません。 天理教の南正面とROで東正面です。推定ですが、東西南北にそれぞれ同じ正面があって、南面が最大なのでは と思います。次の機会確認します。  この後、JR天理駅まで歩き、JR畝傍駅まで乗り、近鉄八木駅に出ました。桜井駅から天理駅までは、 近鉄案内図では、16kmですが、歩数は、この日32,000歩となり、翌日の六甲・有馬も35,000歩と連続し 相当疲れました。 平成24年の飛鳥トップに |