| NHK-TV 歴史ヒストリアル H23.1.23の放映「邪馬台国を掘る」に続く、「女王・卑弥呼は、どこから来た?」という放映がありました。これもしっかり録画 しましたので、この大要と、私なりの勝手な感想を書きたいと思います。 このページに挿入した写真は、全部NHK-TV画面をデジカメ撮影したものです。 [1] NHK-TV「女王・卑弥呼は、どこから来た?」の大要 ①邪馬台国の所在につき、永年、九州説と近畿説が論争を続けてきたが、最近になって、卑弥呼は、九州からヤマトに 遷都したという見方が浮上してきた。  ②番組は、いかにも卑弥呼にふさわしい美人女優鶴田真由さんが、ヒストリアンヌとして語り役を果たし、解説者として、 番組登場順に、 ・桜井市纏向学研究センター所長 寺澤 薫さん 桜井市で「纏向学」というカテゴリーを創設 ・同上 橋下 輝彦さん 纏向宮殿発掘責任者 H23.1.23TV放映の主役 ・国学院大学 元教授 柳田 康雄さん 50年前(昭和40年)当時 伊都国遺跡の平原王墓 (ヒラバルオウボ)発掘に従事 ・佐賀女子短期大学 元学長 高島 忠平さん 吉野ケ里遺跡発掘に従事、邪馬台国九州説の論者 いずれも、纏向遺跡、伊都国遺跡、吉野ケ里遺跡の発掘に関与された四氏が登場されるが、邪馬台国は、 ともかく、卑弥呼が、九州からヤマトに来たという見方を許容されている印象で語られている ③纏向宮殿遺跡は、H23年で紹介されているが、今回卑弥呼の生地と想定される伊都国遺跡は、次の通り 1)伊都国遺跡は、九州糸島半島の根元(福岡県糸島市)にあり、その王都は、伊都国王都三雲・井原遺跡といわれる。 そこで「平原王墓」という呪術継承の場らしきスペースを持つ墓が発掘されている。ROで発掘時の写真で 木棺の横に呪術を行う場と思われるスペースがある。  2)伊都国については、魏志倭人伝に代々王が居て、諸国が畏れる強国として書かれている(小森註:魏志倭人伝に 30ケ国の国名が記載されて、殆ど蔑字が入っているが、伊都国には、該当する字が無い) 3)柳田さんは、その平原王墓からの発掘で呪術に使う銅鏡が40面が出てきているが、特筆すべきは、「耳璫じとう」 というピアス2個発見されたことから、埋葬されているのは、呪術に関係ある女性=卑弥呼の母か姉妹とみている 伊都国は、2世紀と推定され、卑弥呼は、3世紀半ばとされるので、卑弥呼本人とは、されていない。 但し、高島 忠平さんは、卑弥呼本人という見方もありうると云われていました。  4)更に、平原王墓から世界最大の銅鏡「内行花文鏡」…直径46.5cm が発見されており、太陽信仰につながるもの とされ、しかも、これは伊勢神宮に伝わる八咫鏡に似ているといわれる。 RO写真で8つの花弁と8枚の葉の表示  ④伊都国遺跡(2世紀)と纏向宮殿遺跡(3世紀)とは、約50年の時差があるも次の如く共通点がある

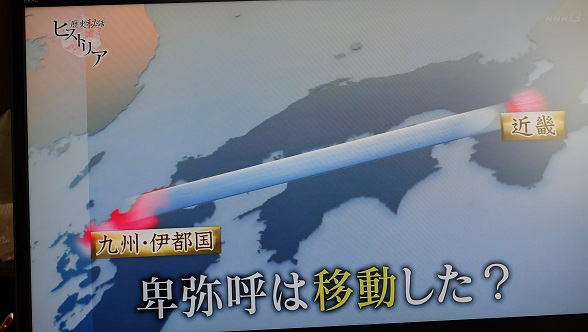

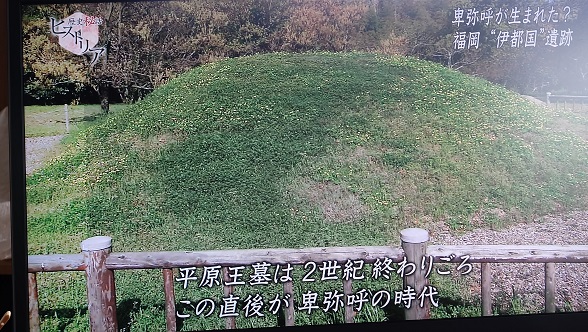

見方を今回のNHK-TVが紹介した。 [2] 私の感想…大胆古代ヤマト史的な見方に基づき 1.私の大胆古代ヤマト史は、4年前の1月に茶臼山古墳発掘記事を読んでからスタートしていますが、九州に居た 卑弥呼を神功皇后が纏向宮殿につれてきた、という発想に基づいています。その点では、今回のNHK-TVが 「卑弥呼は、九州から近畿に移動した」とするのと大きな視点で合っています。 2.今回のNHK-TVの内容に基づき、 ・卑弥呼の母は、伊都国で呪術を行い、卑弥呼を育て、平原王墓に葬られた ・卑弥呼は、母から受け継いだ呪術により、九州諸国から共立されて、九州地区倭国の王となった ・その拠点は、佐賀県の吉野ヶ里遺跡の邪馬台国とみられる という見方ができる 3.纏向宮殿には、魏志倭人伝にある軍事・政治的要素(宮室・楼観・城柵)が発見されておらず、伊都国が纏向に 出現したという見方より、ヤマト王権は、別の場所に政の場があり、纏向宮殿は、鬼道を司る卑弥呼の居処 とみるべきと思う。 4.上の④伊都国・纏向宮殿の共通点の比較は、どこを例えば吉野ヶ里とも比較できる話で、あまり有力なポイントでは ないと思われる。 例えば、太陽光は、夏至・冬至で日昇・日没の角度は、約60度角の差があり、内行花文鏡の反射で王墓の中を 照らす機能は、そんなに簡単なものではない。但し、季節・時間を認識するに、太陽光を利用することはありうるが、 別に太陽信仰といえないのでないか。 5.邪馬台国九州説の高島 忠平さんが、卑弥呼の近畿への移動という見方にどこまで、賛同されているのか興味深い。 H26ヤマト・飛鳥のページに  表紙に 表紙に

|