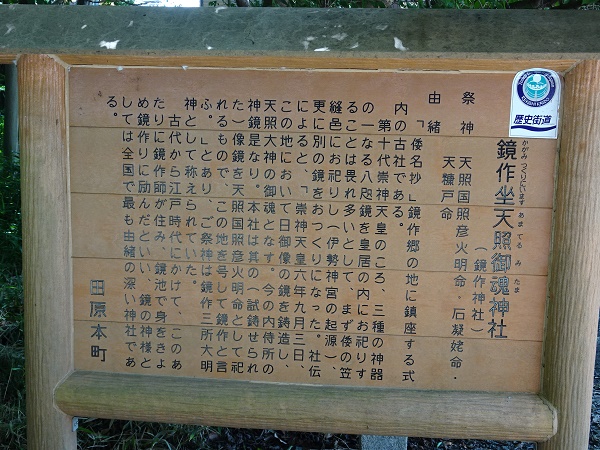

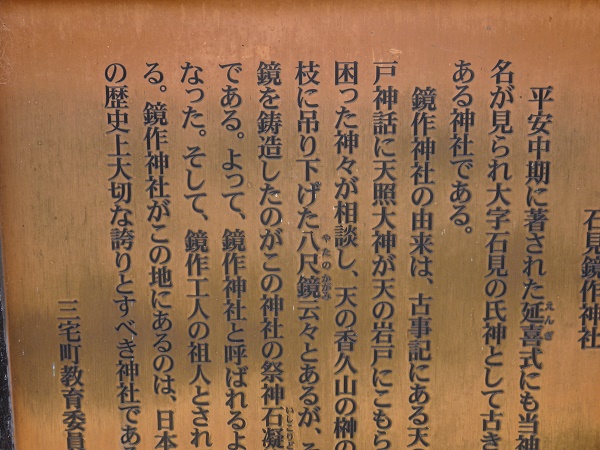

H30.6.17 & 6.22 H30.6.17 & 6.22H30.6.10柳本地区の古墳巡り予定が、天気に恵まれず、橿原考古学研究所と田原本町の唐古・鍵考古学ミュージアム の見学に切り替わり、初めて唐古・鍵遺跡について、見聞する機会を得ました。 ただ、この時は、唐古・鍵遺跡そのものを見れなかったので、日を改めて、田原本町に出かけました。 H30.6.17(日)梅雨の合間の蒸し暑い日でしたが、近鉄の田原本駅から、道の駅に歩き昼食後、唐古・鍵遺跡を見て 田原本駅に帰りました。 H30.6.22(金)距離的には1つ北になる石見駅が近いと分り、石見駅〜唐古・鍵遺跡〜大和川(初瀬川)を渡り〜 JR柳本駅まで歩き、桜井駅までJRに乗りました。この日も熱い1日でした。 この2日間の写真をとりまぜて掲載します。 H30.6.17田原本駅を降りて、北東方向に向かうべく歩き始め、田原本町役場前から道路に唐古・鍵遺跡表示が あるのを頼りに歩きましたら、少し左手に鏡作神社が見え、寄ってみました。 神社名が長い名前です。鳥居には、「正一位鏡作大明神」とあります。  神社由来説明です。八咫鏡をつくったとしています。  由緒碑と御神宝をRO写真で

拝殿の後ろに本殿があったようですが、中まで進みませんでした。 別の日 H30.6.22石見駅から歩き始めて、すぐに石見鏡作神社というのがありました。その鳥居  石見鏡作神社の説明とROで拝殿 ここでも八咫鏡をつくったと記載  田原本町の歴史案内図には、上記以外の鏡作り神社として、田原本町の 小坂地区に 鏡作麻気神社 宮古地区に 鏡作伊多神社 があると書かれています。(H31.1.16追記) 「出雲と大和」の著者 村井康彦氏は、田原本町地区には、鏡作神社が4ケ所ありと書かれていますが 私が今回見つけたのは、目下この2ケ所のみです。 いずれにしても、卑弥呼が魏から貰ったのを模してメイドインヤマトの三角縁神獣鏡を作ったのは多分 ここでないかと、想像されます。三角縁神獣鏡33面が出てきた黒塚古墳も、ここの真東にあたります。 (再びH30.6.17の記録に戻ります) 唐古・鍵遺跡史跡公園の手前で、小さい区画で発掘調査をしていました。RO写真  道の駅で昼食後、唐古・鍵遺跡史跡公園にはいります。手前に環濠遺跡、右向こうに建物遺構柱表示 遠く再現した楼閣も見えています。 鏡作神社のところで、名前を出した村井康彦氏は、この唐古・鍵遺跡が邪馬台国に相応しいと 書かれています。  入口左手前に、遺構展示情報館があり、弥生時代の建物発掘現場を展示しています。ROで説明書き  環濠遺跡の再現とROで説明  大型倉庫かと推定される建物の柱模型 纒向宮殿の柱よりかなり太い。ROで説明  参考に纏向遺跡の居館柱模型とROでその説明表示、意外と小ぶりです。H30.9.23追加挿入  纒向遺跡には、発掘されていない楼閣 ROで説明  遠く、大和川(初瀬川)堤防にある展望台が見えます。  H30.6.22この展望台から見た写真3枚をサムネイルで (H30.6.22写真追加) 石見駅を降りて、石見鏡作神社を見てから、少し南に行って、「今里の蛇巻」です。ROで説明  田原本町には、今回みてませんが、「鍵の蛇巻」というのもあるそうです。 尚、この日(H30.6.22)神社名を写していませんが、帰宅後地図を開きますと、そこが杵築神社 と書いてあります。杵築神社というのは、出雲大社のもともとの名前です、 なぜここにあるのでしょうか。 後日H31.1.14石見駅⇔唐古・鍵を歩いた折、上の今里の蛇巻とは、杵築神社にありという 表示看板に気付きました。現地ではお寺の正福寺というお寺の表示はあるも、杵築神社という 表示は見つかりませんでした。サムネイルで蛇巻と杵築神社の社殿の写真(左)と杵築神社の 蛇巻という表示看板(右)を並べます。 当日H30.6.22は、最初からJR柳本駅まで歩く予定でした。 初瀬川の展望台から柳本方向に約1時間歩いて、田んぼの中に、どう見ても小さな古墳がありました。 円墳にみえますが。  田原本町は、奈良県磯城郡になりますが、近くにいずれも磯城郡の川西町と三宅町があります、 変に合併して市とならず、町や村のままが奈良県に似合います。 平成30年飛鳥・ヤマトのページに  表紙に 表紙に |