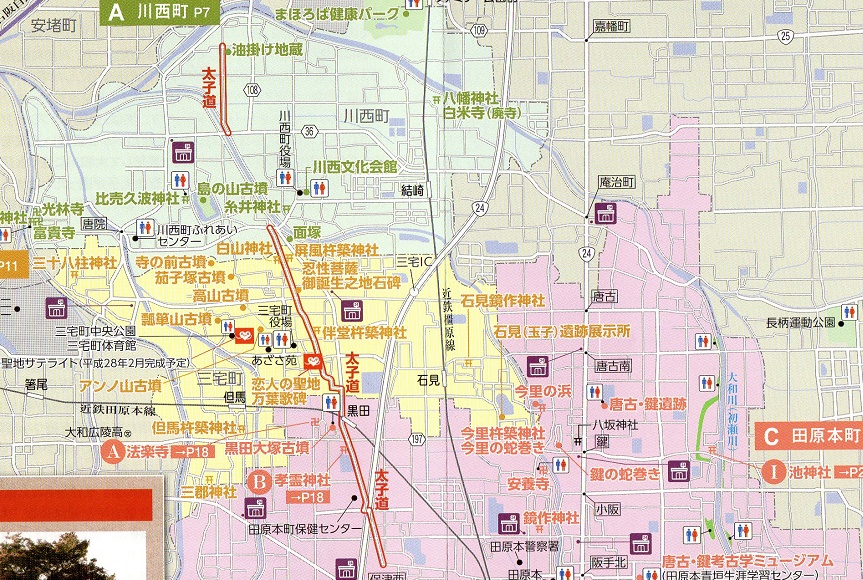

平成30年に掲載済ですが、唐古・鍵遺跡入口ゲートです。手前に環濠遺跡、右向こうに建物遺構柱表示 遠く再現した楼閣も見えています。 「出雲と大和」の著者村井康彦氏は、この唐古・鍵遺跡が邪馬台国に相応しいと 書かれています。 邪馬台国畿内説は、魏志倭人伝の「南へ」というのを「東へ」と読み替えて畿内に引き込んだ様に思って いましたが、2019.2.10の森村健一氏の話の中に、「魏志倭人伝」の倭国の地図は、日本列島を 東を下向きに(すなわち南方向に)書いている というくだりがありました。これだと畿内説につなげられる のでは、と思われます。 邪馬台国には「居処」「楼観」「城柵」「屯倉」があるとすると、この唐古・鍵遺跡は殆ど揃いそうにみえます。 三宅=屯倉と解釈できます。: ただ、畿内に「狗奴国」が見当たらないので、私は、まだまだ九州説にこだわりますが。  2019.3.26三宅町役場に 田原本町・三宅町・川西町を併せた「磯城の里 ウオークパンフレット」があると 聞き、出かけて入手した地図の主要部を掲載します。  この地図の範囲内に鏡作神社が4ケ所 1田原本町八尾地区 (この地区の中心鏡作神社) 2 〃 小坂地区 3 〃 宮古地区 4石見鏡作神社 と出雲系の杵築神社が5ケ所あります。 5石見町 今里杵築神社 6三宅町 伴堂(ともんど杵築神社 7三宅町 屏風杵築神社 8三宅町 但馬杵築神社 9川西町 結崎杵築神社 上記中 現地写真のある1 4 5 6 7 8番について写真を掲載します。 鏡作神社は、前に掲載済みですので、説明板なしで載せます。 1.八尾地区の鏡作神社は、2月24日が「鏡作神社 御田植祭」でしたので、前日23日の練習風景  4.石見駅から唐古・鍵遺跡向かう途中写した石見鏡作神社  杵築神社は説明板とのRO写真で掲載します。 5.今里杵築神社は、今里の蛇巻が重視され、現場に杵築神社という表示が見当たりませんが 説明板に出てきます。  6.伴堂杵築神社のRO写真  7.屏風杵築神社のRO写真  8.但馬駅すぐ近くの但馬杵築神社のRO写真  上記6 と 7の杵築神社は太子道(聖徳太子が斑鳩宮から飛鳥の小墾田宮に通われた道) に面しています。その時休息された腰掛石というのが残されています。RO写真で  ①この地区は磯城郡であり、磯城の里 称されていますが、崇神天皇の「磯城瑞籬宮…しきみずがきのみや」 に通じ、崇神天皇との繫がりを感じます。 ②杵築神社が集まっていることから、出雲勢力との繫がりもありそうです。 屯倉⇒三宅として、邪馬台国の条件にもあいます。 ③これから私の古代ヤマト史的見方から、この磯城の里の位置付けを考えてみます。 イ.この地区は、2世紀に崇神軍が吉備勢力と畿内ヤマトに東征した頃、出雲勢力の畿内ヤマト進出基地と見る ロ.出雲王国は、呉と交流があり、吉備王国とも交流があったが、その吉備勢力が崇神軍の尖兵勢力となり 畿内に向けて東征に参加したので、大国主命率いる出雲勢力も、急ぎ、領内"たたら"工場生産の鉄製武器を携え この磯城の里に着陣した。 ハ.その後、吉備勢力の仲介により、出雲王国は、国譲りし、、九州ヤマト(邪馬台国)+吉備勢力+出雲勢力 の3勢力共立のヤマト王権を大神神社の地に樹立した。 ニ.奈良県中和地区に位置する磯城の里三宅町は、当初武器倉庫の屯倉かもしれないが、稲作絶好地であり 食料倉庫として機能が発達した。 ホ. ここの東に位置する宇陀で豊富に産出する辰砂(水銀)と青銅が結び付いて、三角縁神獣鏡等の銅鏡生産 も盛んになり、八咫鏡など生産する産業地域にもなった。 参考…2019.12.14挿入… 先日、大分県物産展示があった折、「九州の小京都」杵築市のパンフレットを見つけました。その中に 杵築…名前の由来が書かれていました。 【杵築の地名は、以前は「木付」であったが、1712年幕府から藩主松平重休に与えられた朱印状で「木付」を「杵築」 と誤記されていたことを機に「杵築」となった。】 とあり、出雲の杵築とは関係なさそうです。 杵築市には、杵築城、杵築神社、杵築高校…等一式名前がついています。、 2019年飛鳥・ヤマトのページに  表紙に 表紙に |