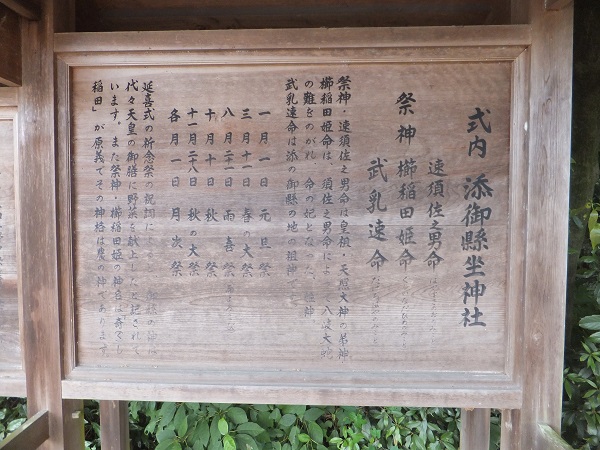

H25.9.10 H25.9.10最近土日毎天気が悪く、ヤマト方面と六甲山〜有馬温泉20kmコースに、3週間ご無沙汰していましたが、前日9日に六甲へ 行けましたので、10日に奈良へでかけることとしました。 8月12日梅田で購入した岩波新書がありました。それは、「出雲と大和…古代国家の原像をたずねて」として村井康彦様が 著された本です。それには、7月に訪ねた壱岐原の辻遺跡のこと、邪馬台国はどこか(奈良盆地の中央部田原本町と断定) 等々、私の興味をそそる内容が並んでいます。特に、神武東征に抵抗した長髄彦命(この本では、長髄彦となっていますが) の伝承地を求めて という項があり、そこへ行ってみたいという気になり、インターネットで地図を確認して出かけました。 村井様が書かれているところでは、長髄彦命に関連する神社は3つあり 上鳥見 伊弉諾神社イザナギ 生駒市上町 長弓寺内旧牛頭天王社 中鳥見 添御縣坐神社ソウノミアガタニイマス 奈良市三碓ミツカラス 実際の住所表示は、歌姫町でしたが 下鳥見 登弥神社トミ 奈良市石木町 なかでも、添御縣坐神社の記述が興味津々でした。 まず、私の興味は、神武(崇神)の対抗勢力サイドになぜ、「トミ」が出てきて、八咫烏ヤタガラスに対する三碓ミツカラスが あるのか、これも崇神天皇とは、ヤマト王権創設期の敵・見方英雄たちの総称とする私の見方に沿うことになるかな との思う反面、ただ、この添御縣坐神社の位置が、藤原不比等の造った平城京の朱雀通りの北延長にあることと、 中鳥見=中臣 に通じて、藤原の匂いを感じます。 普通なれば、ヤマト地区か大宇陀あたりの方が、長髄彦命を祀るにふさわしいと思いますが。 村井様の記述では、この地の祖先は、長髄彦命に従い、生駒山頂から大きな石を神武軍に投げ、勝利した(第1次)ことを 誇りにしている人達が現代もいて、この添御縣坐神社の祭神に長髄彦命の名があったのに、明治になってから、神武の軍兵 と戦ったことが、不敬不遜として、消されたものである ということです。 添御縣坐神社の入口と三祭神の名前をRO写真で  入口の由緒書きをRO写真で  参道写真 左奥に小さく本殿があります。灯篭は多くありませんが、個々には立派な造りです。  西大寺駅から、平城京の中を通ってきましたので、そこで撮った3枚の写真です。 大極殿から南に朱雀通り正面の朱雀門 手前の簡単な構造物は、3年前かの平城京1300年祭の名残かと思います。  大極殿正面 ただ、何故か表示は、第1次大極殿とあり、やや、東南方向に第2次大極殿という表示のみあります。 キレイ、壮大というより、藤原氏の尊大さを感じる建物です。  東に若草山が見えて、手前下に、大仏殿の屋根があります。  平成25年の飛鳥・ヤマトのページに |