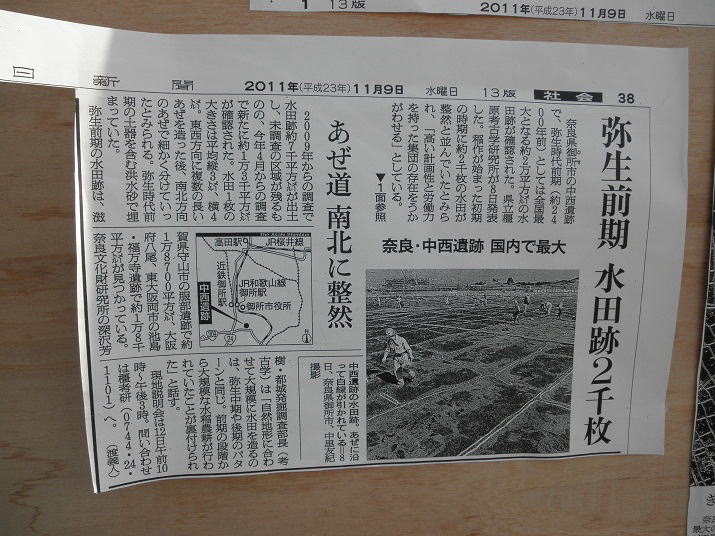

本ページ最後尾に、この地区の呼称「秋津洲」"あきつしま"について、触れました。 H23.11.12(土) 前日11日は雨が降りましたが、この日は、暖かい晩秋の一日でした。 各新聞に以下の掲載があり、昨年牽牛子塚古墳塚説明会にご一緒した溝口さんからもお誘いを頂き、表記の説明会  に出かけました。主催の橿原考古学研究所の案内ではJR玉手駅から40分となっていましたが、google地図では、 近鉄御所から2km程度と見えましたので、そこから歩きましたら、約30分でした。 現地は、京奈和自動車道御所道路第7工区にかかる発掘で、今までも何回か発掘と現地説明があり、今回第18次 調査にあたるとのことでした。 上記新聞に概要が載っていますが、弥生時代前期(約2,400年前)の水田遺跡であり、周辺調査を合計して耕地面積 約20,000㎡以上の広がりがあるそうです。但し、この頃の集落跡は、見つかっていない様です。 水田稲作は、南方からの伝播かと思いますが、弥生日本人が小集落で生活し、半島から鉄、漢字等の文化が入って いない時期と想像します。勿論ヤマト建国の数世紀以前と思われます。 当日の説明会は、発掘現場を俯瞰できる様、小高く土盛りされた場所です。(RO写真で、下の現場から見上げる場面)  まずパノラマ写真での発掘現場です。今回の発掘現場は、ほぼ横長長方形です。(真下の黄色フェンスが半円状に写っていますが、ほぼ直線で、右上がり斜め)  説明の高台に上がる前、上のパノラマ写真の左から入って突き当り車1台停まっている地点から、フェンス越しの写真  発掘現場左半分の写真 発掘現場右半分の写真

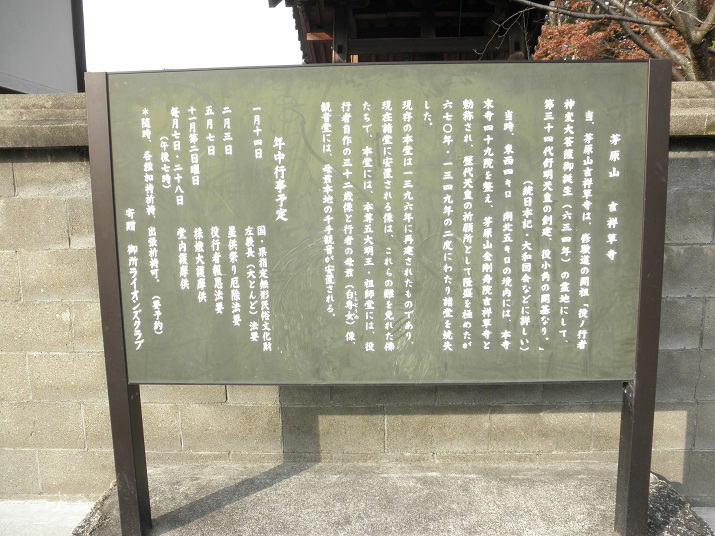

左半分の手前に「島状高まり」があり、休憩兼道具置き場かと思われます。(RO写真で下に降りてからの写真)  左に洪水で水田がえぐられた跡と中央の掘られた部分は近世になってからの野井戸  水路…各田んぼの水は、貯めるのでなく、垂れ流し的に水が流れる方式とのこと  発掘された石包丁とRO写真でその発見場所 これで稲刈りするとすれば、一人一日田んぼ1枚(平均3×4m)か  当日の現場の北に、当京奈和道発掘現場一覧が掲示されていました。  秋津遺跡の発掘現場 木片のあるところは、後世の野井戸跡  この後、近くの道端で柿の葉寿司の昼食後、直ぐ近くの日本武尊白鳥陵(ヤマトタケルノミコト シラサギリョウ)に向かいました。 日本武尊白鳥陵の案内は、あまり目立ちません(RO写真で2枚)  日本武尊白鳥陵とRO写真で説明板 白鳥陵が3ケ所にあるということを初めて知りました。どうも作り話風です。  それから、又20分ほど歩いて、御所実業高校のあたりから、遠目で目立つ孝安天皇(6)陵に寄りました。 サムネイルで入口の満願寺 と孝安陵 更にJR玉手駅を経て、役小角の誕生地とされる吉祥草寺の前を通りました。  その後、近鉄御所駅から3時半頃乗車で尺土乗換阿部野橋に帰着しました。 当日歩いた地域を「秋津洲」"あきつしま"というそうです。 加冶将一氏の著書「舞い降りた天皇(すめろぎ)」によると、日本への渡来人の最も古いのは、秦氏であり、次に壱岐・対馬(いき・つしま)からの 渡来が多く、壱岐族・対馬族として、鉄製武器でもって土着の弥生人を征服していった様に書かれています。加冶氏は、この様子を映画 「地獄の黙示録」のカーツ大佐の君臨に例えられています。壱岐族・対馬族は、大概仲が悪かったそうですが、ここではたまたま協力関係 ができて、「いきつしま」⇒「あきつしま」といった可能性があるのでは、と想像しました。 H23飛鳥のページに |